Oleh: Sigit Darmawan

Bayangkan sebuah panggung orkestra. Seorang konduktor menunjuk pemain baru yang tidak bisa membaca partitur untuk memimpin biola utama. Hasilnya sudah dapat ditebak: nada fals, irama kacau, dan seluruh harmoni runtuh.

Begitu pula dalam politik. Jabatan publik adalah orkestra yang menentukan irama sebuah negara. Namun, di banyak tempat, kursi strategis justru diberikan bukan pada musisi terbaik, melainkan pada orang yang sekadar dekat dengan penguasa.

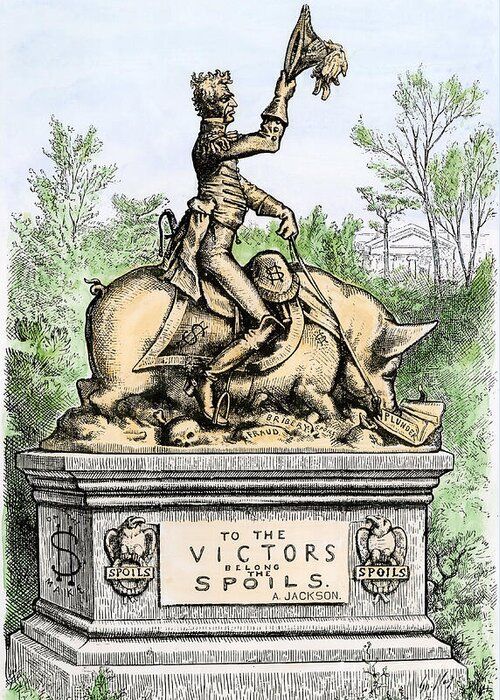

Dalam sejarah politik, praktik ini dikenal sebagai spoils system —pemenang politik membagi kursi sebagai imbalan. Amerika Serikat mengalaminya pada abad ke-19. Presiden Andrew Jackson bahkan pernah berkata, “To the victor belong the spoils.” Hasilnya, birokrasi dipenuhi loyalis yang tidak mumpuni. Amerika butuh puluhan tahun hingga lahir Pendleton Act pada 1883 untuk menegakkan sistem merit.

Filipina juga menghadapi masalah serupa. Jabatan publik kerap diwariskan dalam lingkaran keluarga politik atau diberikan pada kroni.

Inilah praktik patronase: praktik politik dimana penguasa memberi jabatan kepada pendukung sebagai imbalan atas dukungan. Transparansi Internasional berulang kali menyoroti praktik semacam ini memperparah korupsi dan melemahkan tata kelola.

India pun demikian. Sistem koalisi membuat kursi menteri dijadikan alat tawar-menawar. Kompetensi menjadi nomor dua, yang utama adalah menjaga keseimbangan politik partai pendukung.

Dari semua kisah itu terlihat satu pola: _politik balas budi merusak fondasi meritokrasi._ Birokrasi menjadi lemah, kebijakan tak efektif, dan rakyat akhirnya yang menanggung biaya.

***

Indonesia tidak luput dari persoalan yang sama. Setelah kontestasi politik selesai, publik seakan bisa menebak siapa yang akan duduk di kursi komisaris BUMN, siapa yang diangkat menjadi wakil menteri, atau bahkan menteri. Nama-nama yang muncul sering menimbulkan tanya: diangkat karena kapasitas atau sekadar balas jasa politik?

BUMN, dengan aset yang mencapai ribuan triliun rupiah, menjadi contoh paling nyata. Posisi komisaris sering kali berubah fungsi menjadi tempat singgah politisi, artis, atau kerabat pejabat. Padahal, peran komisaris mestinya menjaga tata kelola perusahaan. Ketika kursi itu dijadikan hadiah, publik akhirnya harus menanggung akibat berupa kinerja yang menurun dan layanan yang tidak optimal.

Fenomena ini tidak lain adalah praktik patron–clientelism yang dijelaskan ilmuwan politik James Scott: patron–pemilik sumberdaya kekuasaan– memberi jabatan, klien membalas dengan loyalitas. Bukan soal kompetensi, melainkan hubungan pribadi. Max Weber menyebutnya neopatrimonialisme: birokrasi modern yang wajahnya rasional, tapi isinya tetap patrimonial.

Mengapa praktik ini berbahaya? Pertama, ia menghancurkan sistem merit. Profesional yang sebenarnya mumpuni kalah oleh orang yang punya kedekatan politik.

Kedua, budaya rente makin subur. Jabatan dijadikan sumber keuntungan pribadi, bukan amanah publik. Ketiga, masyarakat kehilangan kepercayaan pada institusi negara.

Kasus terbaru yang menimpa Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri yang terjerat operasi tangkap tangan KPK, menjadi peringatan keras. Ia hanya satu contoh. Jika standar pengangkatan pejabat tetap didasarkan pada balas budi, maka kita seharusnya siap melihat lebih banyak pejabat yang keliru memainkan “nada” dalam orkestra pemerintahan.

Amerika pernah berhasil keluar dari lingkaran ini dengan reformasi merit system. Singapura berhasil menekan patronase dengan sistem rekrutmen birokrasi berbasis ujian ketat, sehingga aparatur birokasi efisien, bebas korupsi, dan berisi talenta terbaik.

Korea Selatan berhasil beralih dari patronase ke merit system melalui reformasi demokratis 1987, dan penerapan ujian birokrat yang transparan dan selektif. Sementara, Filipina dan India mulai berbenah dengan regulasi transparansi serta pengawasan yang lebih ketat.

Indonesia pun perlu langkah berani untuk menegakkan meritokrasi. Pengangkatan pejabat harus berbasis kualifikasi yang jelas dan terbuka.

Setiap pengangkatan pejabat, khususnya di BUMN, harus disertai rekam jejak dan alasan yang dapat diakses masyarakat. Jadi harus ada transparansi publik.

Lembaga pengawas seperti KPK dan Ombudsman harus lebih aktif memastikan jabatan publik tidak jadi alat bayar utang politik. Keduanya berfungsi dalam pengawasan independen.

Politik balas budi mungkin memberi keuntungan jangka pendek bagi penguasa, tetapi ongkos jangka panjangnya adalah kemunduran bangsa. Demokrasi hanya akan tumbuh sehat bila jabatan publik dipandang sebagai amanah, bukan hadiah.

Indonesia tidak kekurangan orang cakap. Yang kurang adalah keberanian untuk memastikan kursi publik ditempati mereka yang layak. Kalau tidak, kita hanya sedang menyaksikan orkestra kebangsaan yang terus menerus kehilangan nadanya.